Pandemia en Brasil: Mañana será otro día

“Parece que voy a despertar y esto va a pasar”, dijo Alina da Silva después de enterrar a su papá que había fallecido por coronavirus en Sao Paulo. Conversamos en el cementerio, minutos después que las últimas palas de tierra cubrieran el modesto féretro y cuando los sepultureros ya completaban otro entierro. El camposanto, hospitales y una favela se habían convertido en los únicos lugares que yo visitaba, fuera de la ida al mercado cada semana, desde que Sao Paulo entró en cuarentena el 24 de marzo.

Mi confinamiento voluntario había comenzado el 16 de marzo, cuando coincidentemente fue anunciado el primer muerto por el nuevo coronavirus y antes de que el gobernador decretara el cierre de comercios del estado más populoso de Brasil. Durante esos días improvisé una oficina en un rincón de la sala, en donde trabajo hasta hoy.

Con una década como extranjera, gran parte de mi socialización es virtual, lo cual tal vez facilitó mi transición a la vida solitaria impuesta por la pandemia y me permitió expandir esto a un nuevo nivel que incluyó sesiones de ejercicio en video-llamadas con amigas y reuniones virtuales, incluyendo la de mi propio cumpleaños.

Artista brasileño Alex Flemming coloca mascarillas en rostros de su obra "Estacao Sumare", en el metro de Sumare, en Sao Paulo, Brasil, 6 de mayo de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Artista brasileño Alex Flemming coloca mascarillas en rostros de su obra "Estacao Sumare", en el metro de Sumare, en Sao Paulo, Brasil, 6 de mayo de 2020. (Nelson ALMEIDA)En ese escenario de incertidumbre mundial en el que nadie sabía muy bien que hacer, la agencia nos envió equipos de protección, bastante necesarios debido a que las máscaras, del material que fuesen, se volvieron indispensables, el alcohol gel desapareció de los estantes, empezamos a desinfectar las compras y se popularizó dejar los zapatos en la entrada de casa, costumbre que yo había adoptado de los años vividos en China.

El 22 de mayo, cuando Brasil, con 330.890 casos, superaba a Rusia y se posicionaba como el segundo país con más diagnósticos en el mundo, cumplíamos dos meses en casa, quienes teníamos donde vivir.

Cubrir la pandemia nos confronta diariamente a nuestros privilegios. Tener empleo, un techo, acceso a la salud y agua potable, entre otras cosas, es algo que fácilmente damos por sentado, incluso en un país tan desigual como Brasil, que en tiempos de pandemia puede reproducir una sensación de sálvese quien pueda.

Sao Paulo, una de las ciudades más pobladas del mundo, tiene más de 20.000 personas en situación de calle. El primer día de la cuarentena -que restringía formalmente a los comercios, pero no a la gente - conversé con algunas de estas personas que vivían en carpas en la avenida Paulista, una de las escenas de esta ciudad que con tanto dinero a veces parece olvidar la dimensión de la pobreza.

Un indigente camina en el centro de Sao Paulo, Brasil, el 24 de marzo de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Un indigente camina en el centro de Sao Paulo, Brasil, el 24 de marzo de 2020. (Nelson ALMEIDA) Los clientes usan una escalera eléctrica para mantener la distancia un centro comercial después de su reapertura, en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, Brasil, el 11 de junio de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Los clientes usan una escalera eléctrica para mantener la distancia un centro comercial después de su reapertura, en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, Brasil, el 11 de junio de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Una mujer de 23 años, apenas vistiendo un short y un sostén, me decía que le preocupaba el coronavirus. Pero también le preocupaba el hambre, no tener cómo lavarse las manos ni cómo abrigarse en el invierno, que aunque leve en estas tierras, es insoportable sin un mínimo de estructura. “Fique em casa” era la consigna del momento, pero para ellos era simplemente imposible. “Lave as mãos”, apenas una utopía en esas condiciones.

Otra postal de la desigualdad que la pandemia dejó aún más nítida en Sao Paulo era Paraisópolis, la segunda mayor favela de la ciudad. En sus angostas calles, avanzada la cuarentena, la gente circulaba y sin máscaras. No sólo porque parar era un lujo que no podían darse y porque comprar máscaras cuesta dinero, sino porque había una percepción de que el virus era “cosa de ricos”. Debido a que el primer caso en el país fue el de un turista que regresó de Italia, muchos en esta comunidad creían que el tal coronavirus no llegaría. Pero llegó.

Viviane Rodrigues Vieira de Lima y sus hijas ven la televisión en su casa, en la favela de Paraisopolis en Sao Paulo, Brasil, durante la pandemia de coronavirus COVID-19 el 23 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Viviane Rodrigues Vieira de Lima y sus hijas ven la televisión en su casa, en la favela de Paraisopolis en Sao Paulo, Brasil, durante la pandemia de coronavirus COVID-19 el 23 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA) Vista de la favela de Paraisopolis en Sao Paulo, Brasil, durante la pandemia de coronavirus COVID-19 el 23 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Vista de la favela de Paraisopolis en Sao Paulo, Brasil, durante la pandemia de coronavirus COVID-19 el 23 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Entrevistamos a una mujer de 32 años que compartía un pequeño apartamento de prestado con sus siete hijas, marido y suegra. Su casa, en otra favela, se había incendiado algunos meses antes. Desempleada, y sobreviviendo gracias a lo que su marido conseguía en un taller, en el barrio era una de las afortunadas, tenía agua, techo y otros servicios. La movilización de la comunidad, que una vez más decía sentirse víctima de la negligencia del Estado, ayudó a suplir con voluntad y esfuerzo las carencias económicas de quienes habían perdido su fuente de ingresos en medio de la pandemia.

Para entonces, ya me había acostumbrado a pasar alcohol en gel en las manos cada tantos minutos cuando salía a las pautas o al mercado, y a seguir metódicas rutinas de desinfección que incluían cambios de ropa y limpieza de teléfono y lentes. En la esperanza de no estar dejando nada al acaso, ya no paseaba a mi perra, medida que ella parecía reprobar. Retomé los paseos limitados a cinco minutos en las madrugadas y muy tarde por en las noches para evitar a la gente, con la debida posterior desinfección de patas.

Vista de la reciente obra "Coexistencia" del artista mural brasileño Eduardo Kobra, en Itu, a 100 km de Sao Paulo, Brasil, el 25 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Vista de la reciente obra "Coexistencia" del artista mural brasileño Eduardo Kobra, en Itu, a 100 km de Sao Paulo, Brasil, el 25 de abril de 2020. (Nelson ALMEIDA)Mantener el foco en una única cosa se volvió cada vez más complejo trabajando en casa, lugar que, incluso para quienes vivimos solos, está lleno de distracciones. “Salir” del trabajo no sólo se volvió imposible físicamente, sino también mentalmente porque la pandemia pasó a ocupar todo. Leía todo cuanto era posible no sólo por interés profesional, sino por ser un humano que hace vida en este planeta y que entiende que la información, en una situación como ésta, es indispensable.

También vivía la pandemia a través de los ojos de mi familia. Mi hermano, inmigrante en Chile, perdió su empleo con el cierre del comercio. A punto de verse en la calle, consideró volver a Venezuela por no tener como pagar el alquiler ni la comida, hasta que consiguió un trabajo en un supermercado que le ha permitido superar estos meses viviendo al día.

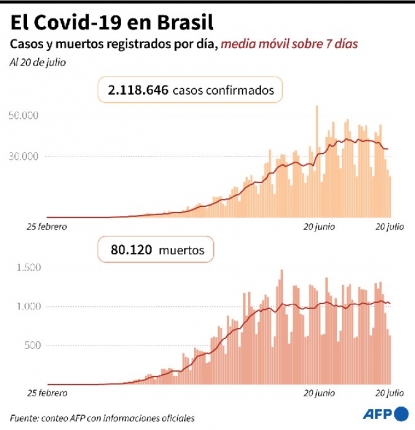

Brasil poco a poco fue ganando más notoriedad internacional por la forma en que la pandemia avanzaba. Alcanzó la marca de 10.000 muertos en mayo, y doce semanas después -que se sienten como meses- ha octuplicado ese saldo letal. Dar visibilidad a esas miles de historias tal vez sea el mayor desafío de cubrir la propagación del virus en el país con más casos y muertos de la región. Después de todo, los números de muertes, hospitalizaciones y desempleados que recibimos a diario no son solo números.

El cementerio Vila Formosa, en la periferia de Sao Paulo, se convirtió en una referencia de la magnitud de la tragedia. El mayor camposanto de América Latina se hizo famoso internacionalmente gracias a unas imágenes aéreas que mostraban filas de tumbas abiertas en la arena rojiza. No faltó quien cuestionara el retrato considerándolo una postal apocalíptica y exagerada. En un mes, las fosas estaban llenas y el cementerio recurrió a unas pequeñas excavadoras para facilitar el trabajo de los sepultureros, cuyos brazos no iban al mismo ritmo de la pandemia.

Vista aérea del cementerio de Vila Formosa, a las afueras de Sao Paulo, Brasil, el 22 de mayo de 2020. (Nelson ALMEIDA)

Vista aérea del cementerio de Vila Formosa, a las afueras de Sao Paulo, Brasil, el 22 de mayo de 2020. (Nelson ALMEIDA) (Nelson ALMEIDA)

(Nelson ALMEIDA) (Nelson ALMEIDA)

(Nelson ALMEIDA)

En el suelo, estos hombres, cubiertos con monos blancos, máscaras, botas y guantes, cavaban sin parar. Los entierros no demoraban ni cinco minutos. “Las personas no toman esto en serio, pero nosotros que trabajamos en la línea de frente vemos que es realidad lo que ocurre”, contó durante una pausa para fumar un cigarro uno de los sepultureros del Vila Formosa, que como medida extra, había incorporado una visera de vinilo a su arsenal de protección.

En paralelo, mientras el coronavirus avanzaba, Brasil se polarizaba al punto de politizar un virus que a esta altura había enlutado miles de hogares en varios continentes y había dejado a otros tantos contra las cuerdas económicamente.

Otro registro que internacionalizó el caso brasileño fue la posición del presidente Jair Bolsonaro que bautizó de “gripezinha” a la enfermedad en marzo y se lanzó a una cruzada por la reapertura económica del país. “Sobredimensionado”, “Vamos a enfrentarlo como hombres (...) Es la vida, todos vamos a morir un día”, “¿Y qué? lo lamento, ¿qué quieres que haga?”, son algunas de las frases con las que Bolsonaro respondió al ser cuestionado por la propagación de la enfermedad.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro frente al Palacio Alvorada en Brasilia, Brasil, el 14 de julio de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19. (Sergio LIMA)

El presidente brasileño Jair Bolsonaro frente al Palacio Alvorada en Brasilia, Brasil, el 14 de julio de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19. (Sergio LIMA)En los hospitales, médicos y enfermeras vivían día a día. Visitamos el Instituto de Epidemiología Emilio Ribas, un centro de referencia en la ciudad. Cuando crucé la puerta que daba hacia la unidad de cuidados intensivos escuché a una doctora decir, conteniendo las lágrimas, “juro que hicimos todo lo posible”. En Brasil hay quien dice que los medios de comunicación exageran la muerte y que los periodistas tienen cierto placer en abordar el tema. Pero otro de los grandes desafíos de cubrir la propagación de una pandemia es estar confrontado a la muerte y al dolor de personas a las que no podemos consolar.

Un paciente enfermo de covid-19 habla con un familiar a través de una videollamada en un hospital de campaña instalado en un gimnasio deportivo, en Santo Andre, estado de Sao Paulo, Brasil, el 11 de mayo de 2020. (Miguel SCHINCARIOL)

Un paciente enfermo de covid-19 habla con un familiar a través de una videollamada en un hospital de campaña instalado en un gimnasio deportivo, en Santo Andre, estado de Sao Paulo, Brasil, el 11 de mayo de 2020. (Miguel SCHINCARIOL)En el hospital, a simple vista era difícil decir quien sufría más, la tía que perdió al sobrino, un médico de 32 años que trabajaba en un ambulatorio, o la doctora que perdió al paciente, que, inconsolable, decía estar doblegada por una enfermedad que le arrebataba pacientes a un ritmo que nunca antes había visto.

Los fines de semana los seguidores del presidente Bolsonaro tomaban las calles en escuetas, pero ruidosas, caravanas anticuarentena como si se tratara de una campaña electoral. Ondeando en cada carro, la bandera de Brasil, aquel verde-amarelo cuyo corazón tiene la inscripción “orden y progreso”.

La crisis política permeó mucho de la cobertura en estos cuatro meses. La destitución de un Ministro de Salud, la renuncia de otro, denuncias de delitos en la gestión de recursos sanitarios, ataques a los poderes públicos, pedidos de intervención militar, investigaciones sobre redes de “fake news”, destrucción ambiental: la convulsión de este país siguió su curso y probó ser la verdadera “nueva normalidad” de Brasil, donde, como un colega comentó, en las mañanas se siente como si los periodistas despertáramos con desfibrilador y no con alarma.

El periodismo me ha obsequiado dos cosas: la oportunidad de escuchar a diario otras perspectivas de vida, y el privilegio de ganar el pan contando esas otras perspectivas.

Un trabajador de la salud con un traje de bioseguridad revisa a un paciente de covide-19 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital Emilio Ribas de Sao Paulo, Brasil, el 20 de abril de 2020. (Miguel SCHINCARIOL)

Un trabajador de la salud con un traje de bioseguridad revisa a un paciente de covide-19 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital Emilio Ribas de Sao Paulo, Brasil, el 20 de abril de 2020. (Miguel SCHINCARIOL)Cuando veo a una doctora llorando porque perdió a su paciente, a una mujer que intenta con las uñas sacar a sus hijas adelante, a una joven que vive en la calle y no tiene ni como lavarse las manos, a un sepulturero que intenta abstraerse para que la muerte no se le meta debajo de la piel y a un país que se polariza al punto de visualizar a quien piensa diferente como un enemigo que debe ser destruido, construyo en mi cabeza los párrafos. Cada historia debería ser contada.

Mientras escribo estas líneas Brasil sobrepasa las 85.000 muertes por coronavirus, tiene más de dos millones de contagiados (entre ellos más de 10.000 indígenas, muchos aislados en comunidades lejanas de la Amazonía) y más de 7 millones de desempleados por la pandemia.

Médicos habla con un miembro de la etnia yanomami en un puesto de pruebas de covid-19, en Surucucu, en Alto Alegre, estado de Roraima, Brasil. (Nelson ALMEIDA)

Médicos habla con un miembro de la etnia yanomami en un puesto de pruebas de covid-19, en Surucucu, en Alto Alegre, estado de Roraima, Brasil. (Nelson ALMEIDA)También, un juez de la Corte Suprema califica de “genocidio” el balance de la gestión de la pandemia en Brasil y critica a las Fuerzas Armadas, que con “indignación” rebaten. Brasil marca otro récord de deforestación en su selva tropical. El presidente Bolsonaro hace propaganda de hidroxicloroquina contra la covid-19 en sus redes sociales “aunque no tenga comprobación científica”. También, mientras escribo estas líneas, escucho uno de los sambas más conocidos de Chico Buarque en el que a fines de los 70 prometía: “mañana será otro día”.